圖片來源:中華鯨豚協會。

記者|陳怡潔 編輯|蘇于寬

中華鯨豚協會近日以「揭開一堂海洋的真相課」為題,公布將在桃園舉辦教育標本巡迴講座,其中一具教育標本為一隻擱淺後不治身亡的糙齒海豚,然而,經解剖後發現——該個體竟是死於槍傷。

首例鯨豚遭槍擊致死 揭漁業衝突警訊

一隻2023年5月3日在桃園許厝港溼地擱淺的雌性糙齒海豚,該個體被發現時已十分虛弱,在送往救傷站過程中死亡,而後協會對其進行解剖,意外從下顎傷口處發現鋼珠彈。

「她是被槍殺的。」協會總計在該個體身上,發現兩枚不同時間射擊的子彈。一枚位於頸椎中,已有骨骼增生跡象,判斷傷害時間較早,影響其控制游泳方向的能力;第二枚則從左下顎貫穿到右側耳骨,對個體聽覺能力造成損害,對依賴聲音溝通與生活的鯨豚來說,是足以影響生存的傷勢。

根據解剖結果與對鯨豚生態習性的認識,協會秘書長曾鉦琮指出第二枚子彈的角度,不太符合從船上向海中射擊,且個體胃內有一段繩索,推論是先受到漁網捕捉,在受困的狀態下,再受槍擊。

台灣周遭海域可能出現的33種鯨豚,皆名列我國保育類野生動物名錄,不得騷擾、虐待、獵捕和宰殺。根據《野生動物保育法》,騷擾、虐待保育類野生動物可處1年以下有期徒刑、拘役或併科罰金6萬元以上30萬元以下;若因此致使野生動物死亡,量刑可提高至2年,罰金則提高為10萬元以上50萬以下。而獵捕、宰殺保育類動物則依法可處6月以上5年以下有期徒刑,得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。

協會表示,解剖發現該個體死亡原因是人為時,便依照程序回報桃園市政府及海洋保育署,然而因缺乏可供追查的線索,案件始終未能追查出涉案人員或船隻,檢察機關已於今(2025)年初將此案簽結。

曾鉦琮指出,這是台灣首次發現槍擊為鯨豚死因的案例,也顯示除了漁業混獲、船隻撞擊和海洋廢棄物污染等生存威脅之外,台灣沿海的鯨豚依然面臨著人類刻意攻擊的風險,他補充:「台灣其實還是偶爾會有魚叉攻擊的案例。」

而人類與鯨豚的衝突緣何產生?曾鉦琮說明,鯨豚與漁民之間存在一定的經濟衝突,在部分漁民眼中,鯨豚被視為影響漁獲的元兇,可能因此心生不滿。

根據一份於2020年進行問卷調查的研究,受鯨豚咬食影響的漁獲不乏黑鮪魚等高經濟價值魚種,該年度平均每艘船出海作業一航次,所遭受鯨豚咬食的損失估計為7,137元。

協會籲社會積極應對海域生態議題

曾鉦琮認為,此案例反映出兩個需加以推動的面向,首先,與第一線漁民建立穩定、正向的合作關係是關鍵。他指出,台灣社會對海域活動的態度趨向保守,但實際上,海上經濟行為在所難免,應更積極探討海域經濟發展與生態保育如何取得平衡。

其次,應加強教育與宣導,提升大眾對鯨豚的認識,進而培養尊重海洋、共存共榮的保育意識。

目前,巡迴講座課程除了「標本主題講座:看見一條海豚留下的證據與意義」,亦包含「海洋野生動物擱淺救援宣導講座」及「海洋野生動物親子教育課程(戶外體驗)」

曾鉦琮指出,協會近年發現,許多民眾在遇到海洋野生動物活體擱淺時,會嘗試自行將其推回:

這是一個非常錯誤的觀念,可能加重傷勢,甚至造成死亡的可能性上升。

他表示,過去曾有不少個體在協會到場前已被推回數次:「推不回去才通報,最後,動物就死掉了。」

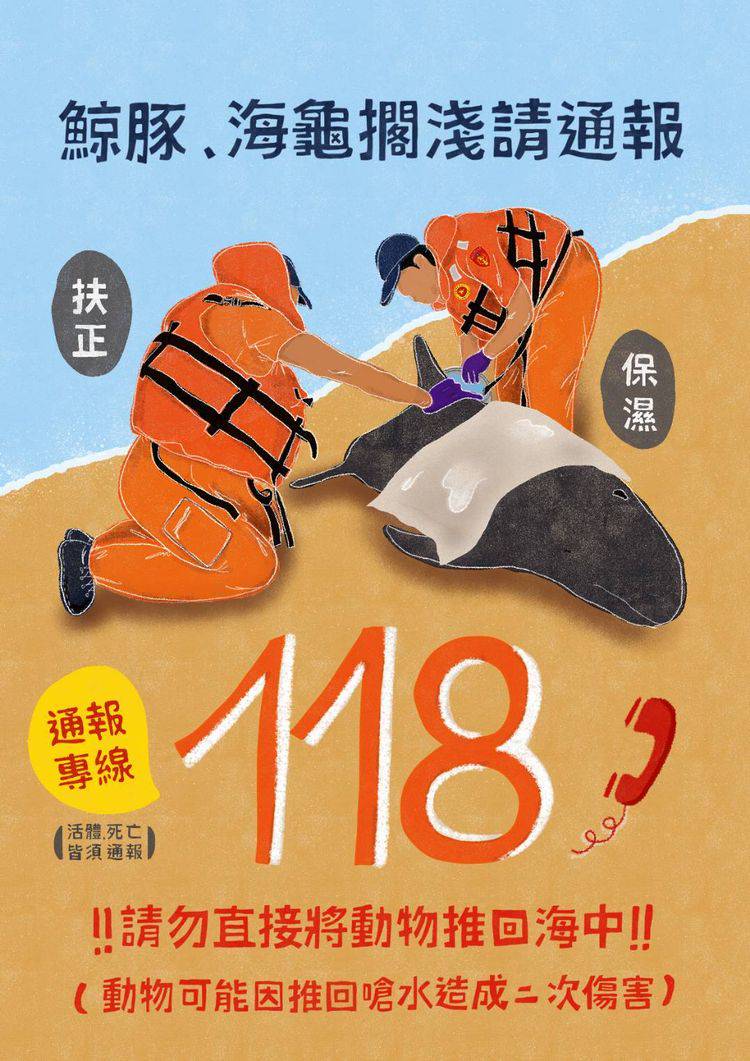

發現活體擱淺的海洋野生動物時,應立即撥打海巡「118」專線,切勿自行嘗試將動物推回海中,以免造成二次傷害。圖片來源:海洋保育署。

發現活體擱淺的海洋野生動物時,應立即撥打海巡「118」專線,切勿自行嘗試將動物推回海中,以免造成二次傷害。圖片來源:海洋保育署。

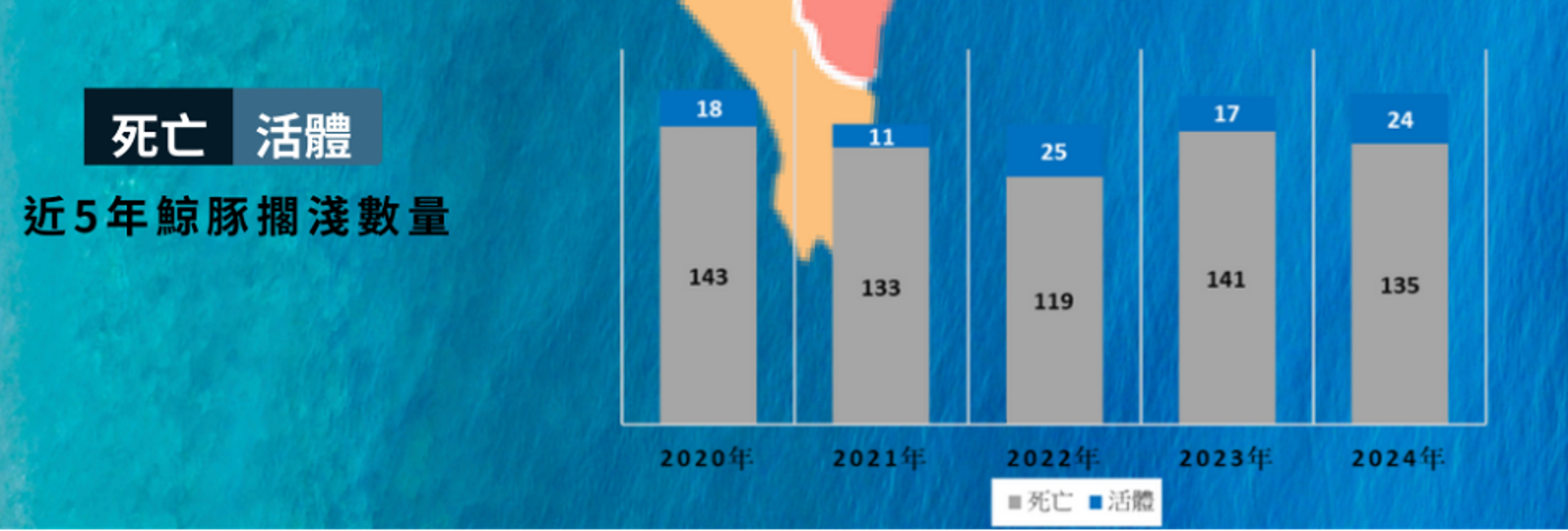

根據海洋保育署統計資料,過去五年,台灣每年通報的鯨豚擱淺案例約在140至160件之間,其中絕大多數為死亡個體,僅少數為活體擱淺。但若民眾能在面對活體擱淺動物時,第一時間採取正確處置,或許可能挽救這些生命。

2020-2024年間,鯨豚擱淺通報案例統計。圖片來源:截圖自海洋保育署2024全年度擱淺報告。

2020-2024年間,鯨豚擱淺通報案例統計。圖片來源:截圖自海洋保育署2024全年度擱淺報告。

目前,包含中華鯨豚協會在內,全台共有八個單位參與海洋野生動物的擱淺救援或收容工作。除活體的救治外,對死亡個體的科學研究亦有重要的保育意義,根據海洋保育署報告,若動物遺體未過於腐敗,通常會對其進行解剖與樣本採集,用以判定死因、分析擱淺原因,並建立基礎研究與基因資料庫,作為後續保育工作的基礎資料。

本次案例中的糙齒海豚,不只進行了病理解剖,也進一步製成教育標本,曾鉦琮表示,盼透過協會製作的海豚、海龜等實體標本,幫助參與者認識海洋野生動物所面臨的生存困境,進而了解如何透過公民的力量參與海洋保育